Warum die SPÖ nicht kritikfähig ist – eine psychologische und strukturelle Analyse

Die SPÖ wirkt zunehmend unfähig, Kritik anzunehmen – intern, medial und politisch. Dieser Beitrag analysiert psychologische und strukturelle Ursachen und zeigt, was sich ändern müsste.

Die SPÖ betont offiziell die Wichtigkeit von Kritik – so heißt es etwa im Parteiprogramm, man müsse zeigen, dass man die „Kritik der Bevölkerung ernst nimmt“. In der Praxis jedoch hat sich in Politik und Medien das Bild verbreitet, die SPÖ sei nicht kritikfähig. Warum ist das so?

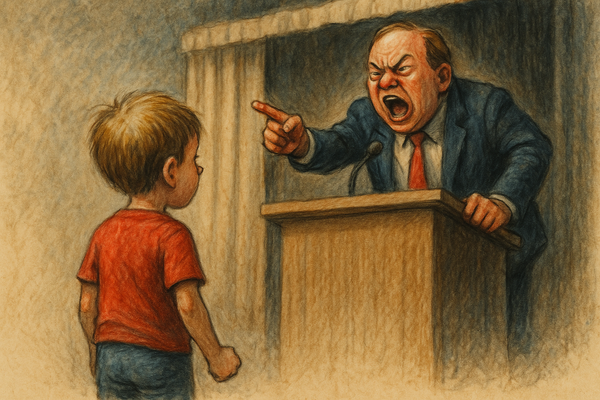

1. Interne Kritik: Machtkämpfe statt offener Debatte

Innerhalb der SPÖ werden Konflikte oft nicht sachlich, sondern persönlich ausgetragen. Beispiel: Der Rücktritt Alfred Gusenbauers 2008 war die Folge parteiinterner Spannungen, nicht transparenter Diskussion.

Auch unter Pamela Rendi-Wagner oder zuletzt Andreas Babler wiederholte sich das Muster: Statt inhaltlicher Auseinandersetzung dominierten Loyalitätsfragen und Personalgerangel. Gewerkschafter Willi Mernyi sprach im Zusammenhang mit Bablers Aufstieg sogar von parteiinterner Sabotage.

Ein besonders bezeichnendes Beispiel: Als Doris Bures Entwürfe zum Wahlprogramm kritisierte – wie explizit gewünscht – entstand ein interner E-Mail-Streit, der nach außen drang. Die Reaktion? Kein Diskurs, sondern Verteidigungshaltung.

➡️ Fazit: Interne Kritik wird selten inhaltlich verarbeitet, sondern als Angriff empfunden.

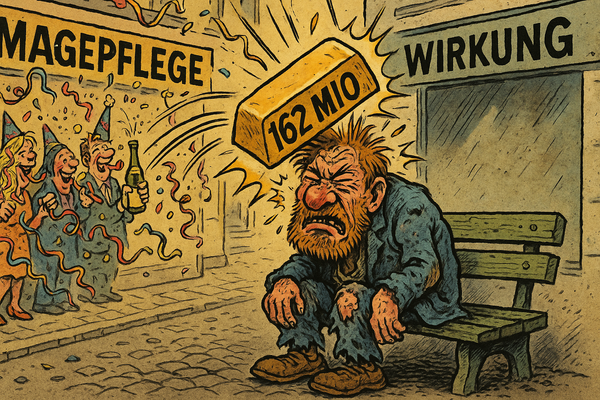

2. Medienkritik: Wiederholung statt Reflexion

Viele Medienberichte über die SPÖ folgen laut Kommunikationsexperten wie Yussi Pick fixierten „Storylines“. Ein klassisches Narrativ: Die SPÖ ist führungsschwach und zerstritten – egal, ob es inhaltlich stimmt oder nicht.

Die Journalistin Elfriede Hammerl kritisierte 2024 das „ständige Draufhauen“ auf Babler: Das lenke vom Wesentlichen ab und spiele rechten Parteien in die Hände.

Auch konkrete Vorfälle verstärken den Eindruck mangelnder Kritikfähigkeit: 2022 etwa sandten Umweltwissenschaftler einen höflich formulierten Brief an die SPÖ – ein Bezirksfunktionär reagierte mit offener Aggression. Die Reaktion der Partei? Funkstille.

➡️ Fazit: Medienkritik wird nicht als Chance genutzt, sondern mit Trotz oder Ignoranz begegnet.

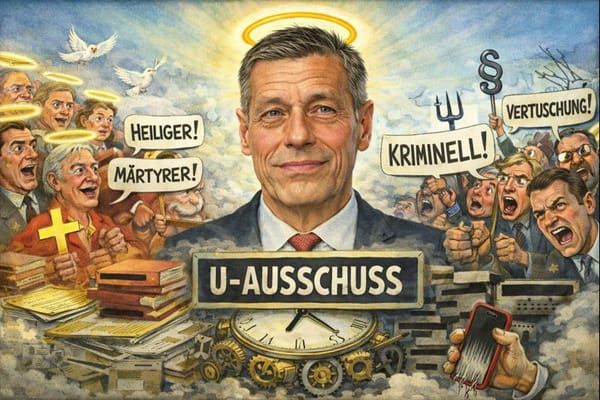

3. Kritik von außen: Ablehnung statt Selbstprüfung

Oppositionsparteien werfen der SPÖ regelmäßig Ideenlosigkeit, Selbstzufriedenheit und Intransparenz vor. Besonders scharf schießt die FPÖ – teils mit übertriebener Rhetorik, aber auch mit wirksamer Wirkung auf das Image.

Bezeichnend: Auch SPÖ-eigene Landespolitiker wie Hans Peter Doskozil erklärten öffentlich, die Partei sei „nicht regierungsfähig“. Statt diesen Weckruf ernst zu nehmen, wurde Doskozil zum Querulanten erklärt.

➡️ Fazit: Kritik von außen wird oft abgewehrt – unabhängig davon, ob sie berechtigt ist.

4. Psychologische Blockaden: Warum Kritik schwerfällt

Hinter der Kritikresistenz der SPÖ wirken mehrere psychologische Mechanismen:

- Gruppendenken (Groupthink): Harmonie wird über kritisches Denken gestellt. Abweichende Meinungen gelten als störend.

- Kognitive Dissonanz: Widersprüche werden wegerklärt, um das eigene Selbstbild zu schützen.

- Ingroup-Bias: Loyalität zur Partei wird höher gewichtet als sachliche Auseinandersetzung.

- Konformitätsdruck: Wer zu laut widerspricht, riskiert Karriere und soziale Ächtung.

➡️ Fazit: Psychologisch gesehen ist Kritik ein Störfaktor für den internen Zusammenhalt – darum wird sie oft verdrängt.

5. Strukturelle Ursachen: Machtapparate und geschlossene Systeme

Als ehemalige Großpartei mit starker Verankerung in Gewerkschaft, Kammern und Landesorganisationen hat sich die SPÖ ein geschlossenes System geschaffen. Viele Entscheidungen laufen hierarchisch, nicht diskursiv.

Hinzu kommt: Die Partei zieht sich zunehmend aus der Fläche zurück. Dort, wo sie noch präsent ist, konkurrieren wenige um viele Posten – ein perfekter Nährboden für Machtpolitik statt Erneuerung.

➡️ Fazit: Strukturen fördern Selbsterhalt – nicht Selbstkorrektur.

6. Was sich ändern müsste

Die SPÖ fordert in ihrem Programm, Kritik ernst zu nehmen. Doch solange interne, externe und mediale Einwände nicht systematisch reflektiert, sondern reflexhaft abgewehrt werden, bleibt das ein frommer Wunsch.

Es braucht:

- eine Kultur des Widerspruchs,

- Schutzräume für parteiinterne Kritik,

- ein Ende der Schuldzuschreibungen,

- und die Bereitschaft, das eigene Narrativ zu hinterfragen.

Quellen: Sozialpsychologische Studien (u.a. Janis, Festinger), aktuelle Berichterstattung über SPÖ-interne Entwicklungen, journalistische Analysen (Hammerl, Pick), Parteiprogramm der SPÖ.